百年波麗路》台法融合的洋食變奏曲 來自法國的美味「鴨子飯」

波麗路餐廳的經典料理之一「法國鴨子飯」可說是結合法式風味與台灣人口味的「洋食變奏曲」,不僅展現波麗路對食材與口感層次的高度講究,也呈現其善於將異國料理在地化的巧思。「鴨子飯」的靈感可追溯至法國鄉村料理中著名的「油封鴨(Confit de Canard)」與「紅酒燉鴨」。這類料理通常將鴨肉低溫慢煮、醬汁濃郁,再搭配馬鈴薯泥或麵包食用。

說到鴨子飯,必須提到台灣前輩畫家陳清汾。陳清汾1910年出生於臺北大稻埕,是大稻埕豪商「錦記茶行」陳天來四子。也是臺灣最早赴法國學畫的畫家之一,同時也是臺陽美術協會創辦人。當年的波麗路是藝術家聚集的地方,陳清汾從巴黎留學回來後,自然也就成為波麗路的常客。他非常想念在法國品嚐過的鄉村家常料理「鴨子飯」,於是創辦人廖水來先生找來大廚,透過陳清汾的口述及不斷地嘗試,終於重現陳清汾在法國品嚐到的美味。而特別值得一提的是波麗路以創意手法改編這道料理,將燉煮入味的鴨肉與米飯結合,讓這道來自法國鄉間的主菜更貼近台灣人以米飯為主食的習慣。

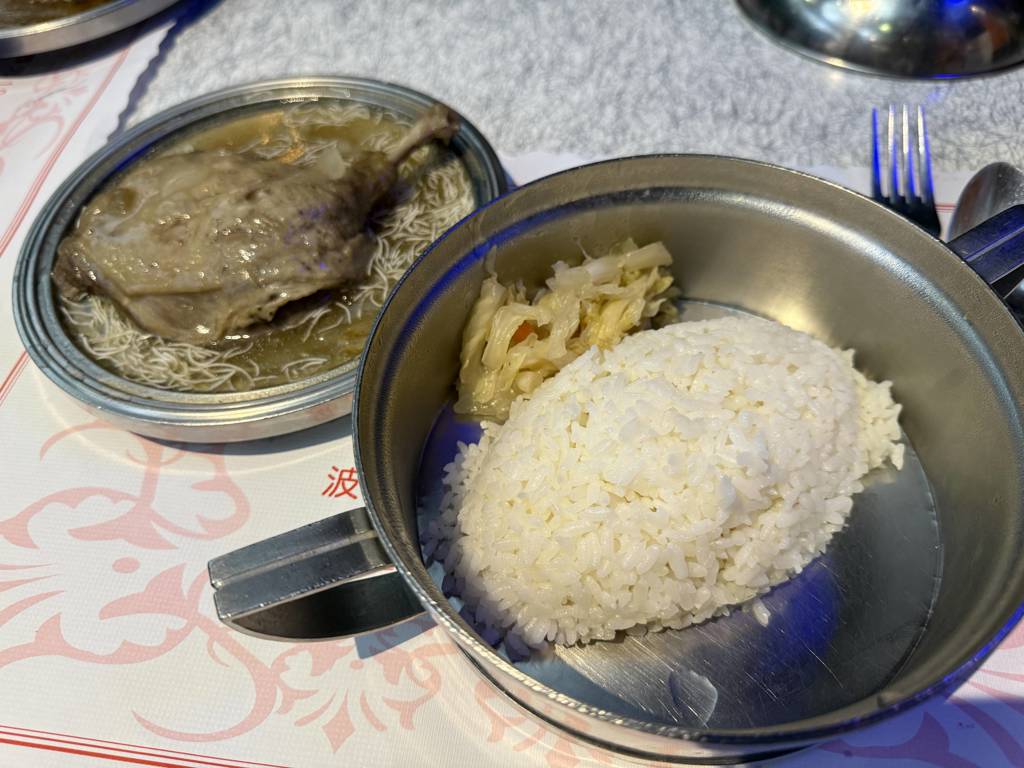

法式鴨肉料理有一個特色,那就是肉質相當軟嫩,很容易骨肉分離,除了長時間燉煮之外,先炸再燉也是其肉質軟嫩的祕密。波麗路餐廳選用的都是鴨腿部分,因為此部分的肉質比鴨胸更嫩。炸過的鴨腿放入羹湯內熬煮,湯頭雖是法式風味,但以台灣可取得的食材作為主要配方,裏頭有洋蔥、蘑菇、筍片、香料等,並以太白粉勾芡,也有點像台式羹湯。鴨腿經過燉煮,吸入各個食材的風味。

第二代廖賜麟董事長分享,有種增加口感的食材,類似炸麵條的材料在台灣沒有,於是大廚便用米粉(炊粉)切斷油炸,吃起來口感接近,毫無違和感。將酥炸的炊粉放上不銹鋼的便當上層盤子裡,淋上醬汁再擺上鴨肉,就可以上菜。食用時將帶著蔬菜與肉香的醬汁淋在白飯上,攪拌均勻一起吃,可以吃到富有蔬菜風為的湯汁,以及骨肉分離、肉質軟嫩的鴨腿。

波麗路的鴨子飯因為製作費工,一開始只有提供陳清汾及藝術家友人們。但常常被其他桌的客人聞香而至地來問「這道料理是什麼?」,於是便將其命名為「法國鴨子飯」放入菜單。在原先一系列和風洋食的菜單裡頭,法國鴨子飯更顯突出。

法國鴨子飯代表的是波麗路在「法餐本格」與「台灣味覺」之間取得的巧妙平衡。在當時尚無正式「法式餐廳」的年代,它既是法國料理的想像,也是台灣人第一次在餐桌上感受到「歐洲味道」。這道料理的存在也象徵著波麗路對時代飲食的敏銳觀察與靈活回應,不拘泥形式、不仿效而是轉化,讓異國料理在地化,走進台灣人的日常。

作者介紹/李東明

日本工業大學建築學博士,現任國立臺北科技大學工業設計系主任。著有「街屋視野」、「百年街屋」、「百年 波麗路」,持續致力於家鄉守護工作。家族世居艋舺西昌街,為渡海來台第十代。父親李正義與波麗路廖賜麟董事長為莫逆,廖董也將其視如己出。